袁志成

![]()

- 教师英文名称: Zhicheng YUAN

- 教师拼音名称: yuanzhicheng

- 电子邮箱:

- 职务: Distinguished Researcher

- 学历: 博士研究生毕业

- 学位: 工学博士学位

- 毕业院校: 京都大学

- 学科:能源动力

机械制造及其自动化

机械

动力工程及工程热物理

流体机械及工程

开通时间:..

最后更新时间:..

主要研究方向:数字微流控芯片、跨尺度动态润湿、界面传质传热、微流体操控和微纳制造等。主持在研项目包括:国家自然科学基金、国家重点研发计划(子课题)、上海市海外高层次人才项目、中央高校基本科研业务经费项目等多项科研项目。

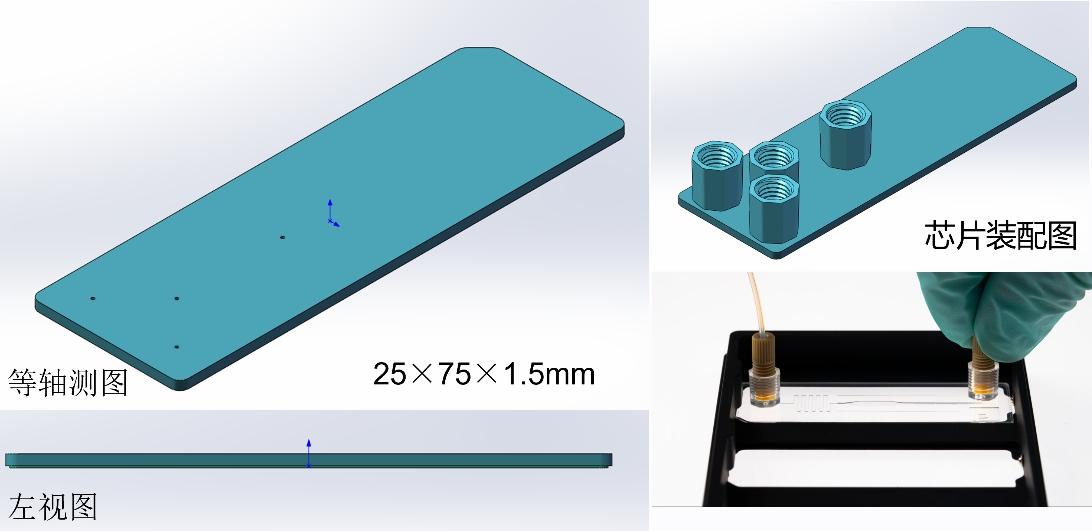

1. 微流控芯片设计和制造

研究聚焦于通道结构设计和优化(如几何形状与多级分选设计)、驱动方式选择(如电渗流、压力泵推或被动驱动)以及加工工艺(如光刻、3D打印与注塑法),结合材料创新(如PDMS、玻璃与热塑性聚合物)与表面改性技术,提升芯片的生物相容性、化学稳定性与光学性能;同时,通过集成微流控元件与检测模块,结合仿真验证与算法优化,推动其在生物医学、环境监测等领域的高效、自动化与产业化应用。

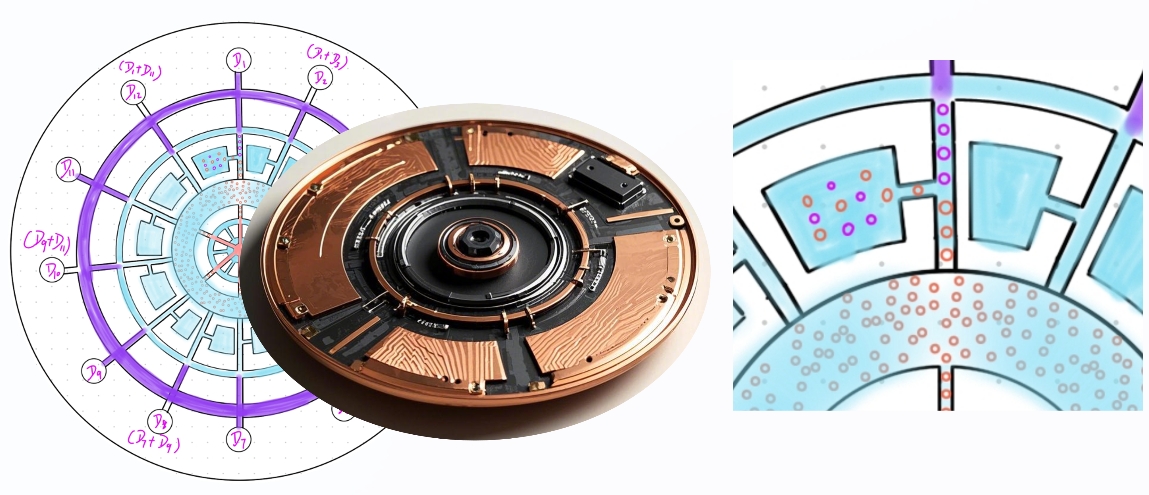

2. 微流体行为的智能化操控

基于AI驱动进行微升至纳升级别液体/液滴的精准操控,实现生物医学、化学分析等领域的高灵敏度、高通量及集成化检测与分析,例如在数字PCR中提升核酸绝对定量精度,或在病原体检测中缩短反应时间。其核心思路包括:① 设计微通道、电极等微流控元件,结合电润湿效应/超声/光镊等原理实现液滴的生成、移动、合并与分裂;② 通过光刻、3D打印等先进制造技术优化芯片结构,解决传统微流控的通道堵塞与交叉污染问题;③ 整合离散液滴操控与连续流体操作,推动核酸提取、药物筛选等流程的一体化。

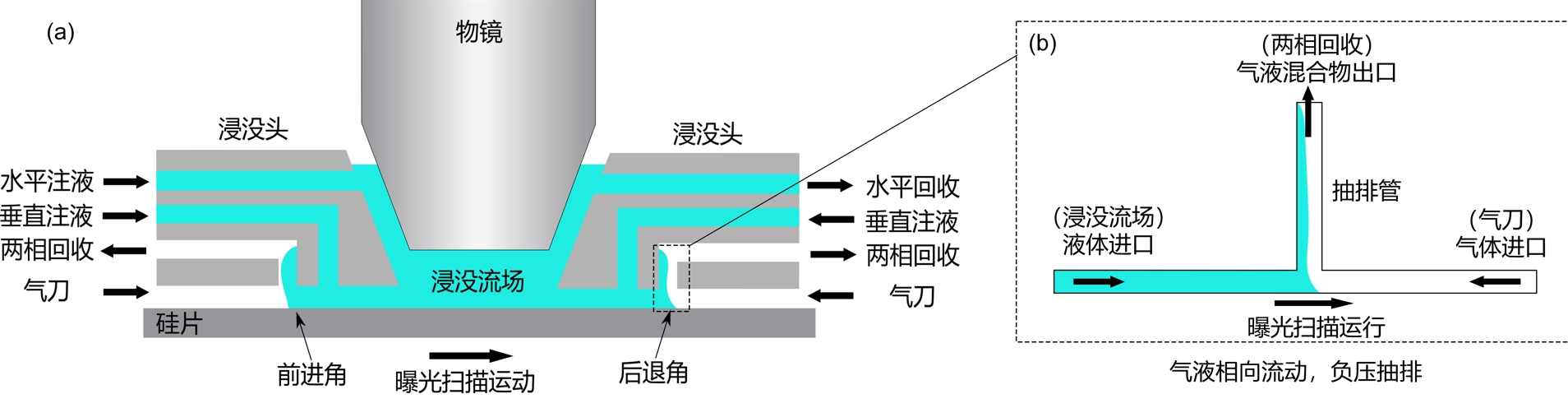

3. 浸没系统两相流致振动抑制

浸没式光刻系统中,浸没液体成为透镜的一部分,所以需要保证流场的均匀、稳定和纯净等指标。局部浸液的建立必须依赖以浸没头为核心的浸没系统,从而实现浸没流场的动态密封。借助浸没头中的注液和回收功能,局部浸没法不仅可以维持浸没流场的动态更新,还可以带走曝光产生的热量和污染物,保证流场的光学性质。然而,浸没流场的动态密封需要借助气刀实现气液两相回收,气液“对冲”界面的失稳将引发极为突出的两相流致振动问题(Flow-induced vibration,FIV),从而影响双工件台的运动精度、硅片的平整度、以及浸没头的位姿调控,导致图像离焦、曝光线条堆叠和交错等缺陷,降低良品率。研究目标:毫牛量级两相流致振动抑制技术和物理机理探究。

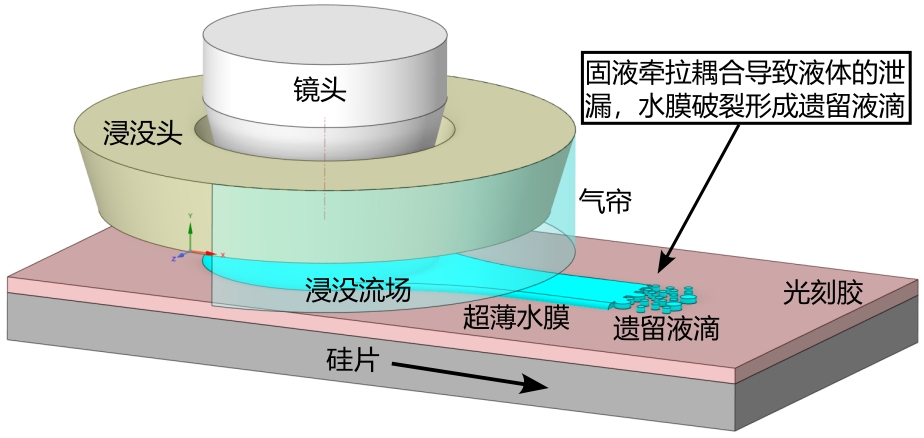

4. 浸没系统液体泄漏抑制

硅片高速步进扫描运动给浸没流场的密封和稳定带来了极大的技术挑战。浸没式光刻机动态曝光过程中,承片台相对于浸没头进行高加速移动,当曝光扫描速度达到临界速度以上时,引发后退弯月面破裂。气液界面破裂不仅会引起浸没液体的泄漏,造成水渍残留缺陷,还会引起局部流场的紊乱,导致光刻图案的畸变和模糊,降低产品良率。因此,在保证一定临界扫描速度的前提条件下,如何抑制浸没液体的泄漏,进而提高光刻良品率、降低生产成本,始终是浸没式光刻技术面临的核心挑战与亟待攻克的关键难题。

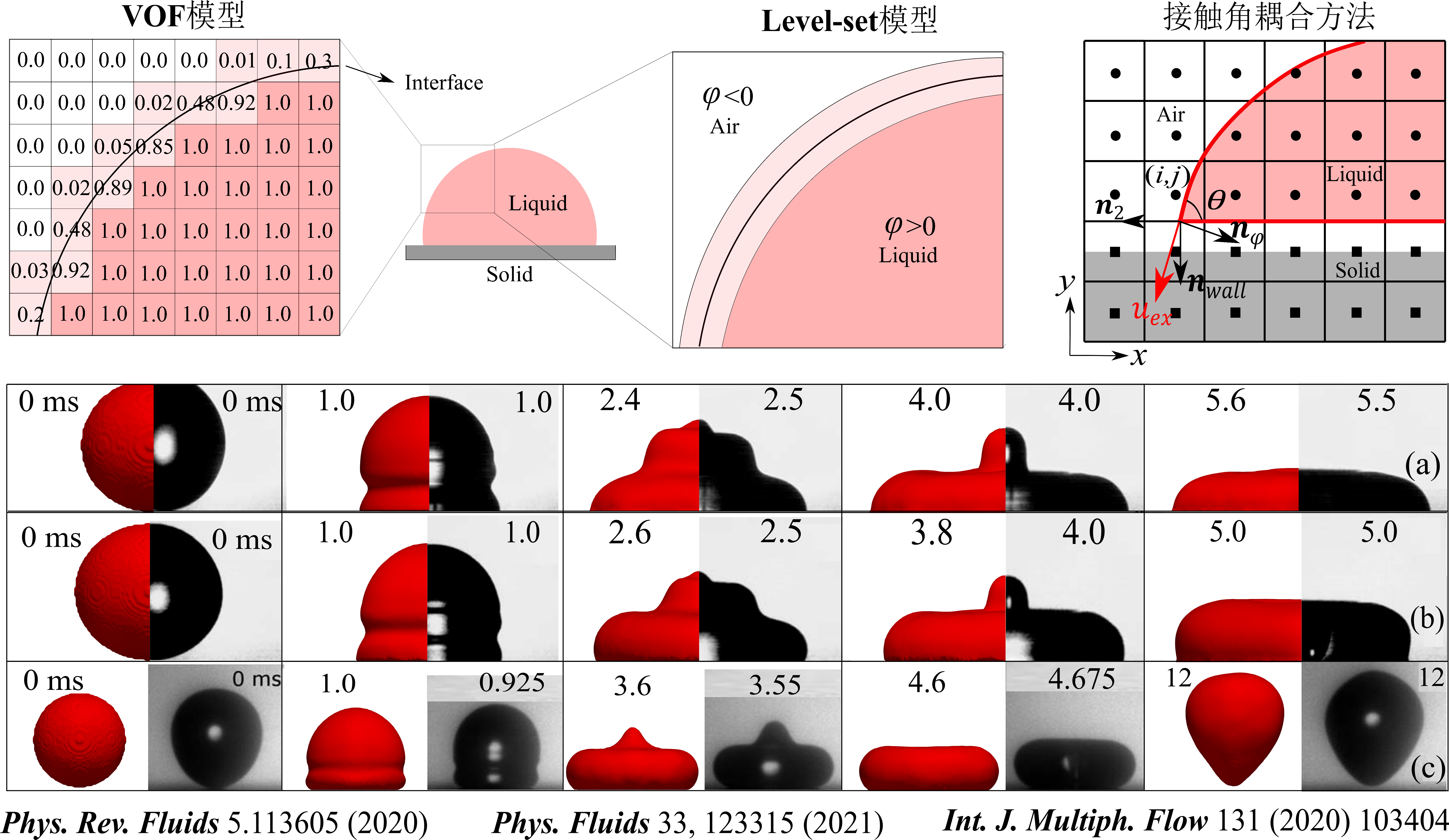

5. 多尺度动态润湿模型(三相接触线滑移机理)

壁面的润湿特性对液体的流动行为具有调控作用,此理论被广泛应用于制作各种功能表面和器件,在自清洁、防/除冰、抗菌、防腐、集水和油水分离等领域发挥着举足轻重的作用。借鉴荷叶或昆虫翅膀表面的凸起结构,通过对固体表面化学特性和几何结构的改造,可以开发具有特殊功能的微结构仿生壁面。润湿问题涉及固-液-气三相,是一个跨尺度的系统。Cox 将三相接触线附近的区域划分为三个不同的区域: (1)接近分子大小的内部区域,特征长度为ri,界面斜率为θnum;(2)中间区域,特征长度为r,界面斜率θ(r)在粘性力和表面张力的影响下急剧变化;(3)外部宏观区域,特征长度为ro,实验中在~ 100µm以上距离处测量可得,即所谓的表观接触角(θapp)。仅靠实验很难完全揭示润湿机理,因此,需要借助数值模拟和实验测试进行宏观和微观物理现象进行研究。

6. 气液两相流蒸发/冷凝(界面流传质传热模型)

本研究聚焦蒸发、冷凝、沸腾等相变过程中的汽-液转化机理及其传热传质规律,通过多尺度耦合模型优化与实验验证,揭示界面动态行为与多场耦合效应。为电子芯片散热、防结冰、珠状冷凝,喷雾冷却等提供理论支撑与技术路径。